- Трансформация кинопропаганды в позднем СССР⁚ от идеологии к реальности

- От героического эпоса к повседневности⁚ смена жанровых приоритетов

- Критический реализм⁚ запретные темы и новые голоса

- Примеры фильмов критического реализма⁚

- Изменение образа героя⁚ от идеала к индивидууму

- Пропаганда и цензура⁚ тонкая игра между властью и творчеством

- Таблица⁚ Сравнение кинопропаганды в раннем и позднем СССР

- Облако тегов

Трансформация кинопропаганды в позднем СССР⁚ от идеологии к реальности

Поздний Советский Союз – это период сложных и противоречивых трансформаций, затронувших все сферы жизни, включая кинематограф. Кино, будучи мощным инструментом пропаганды в течение десятилетий, испытывало на себе давление меняющейся политической и социальной реальности. В этой статье мы исследуем, как менялись методы и цели кинопропаганды в этот период, от жесткого идеологического контроля до появления зачатков критического осмысления действительности на экране. Мы проследим эволюцию киноязыка, тематики и героев, чтобы понять, как кино отражало и одновременно формировало общественное сознание на закате советской эпохи.

От героического эпоса к повседневности⁚ смена жанровых приоритетов

В первые десятилетия советской власти кино служило мощным инструментом формирования героического образа советского человека, воспевая победы социалистического строительства, подвиги на фронтах гражданской и Великой Отечественной войн. Однако к 70-80-м годам жанровый ландшафт начинает меняться. Эпические полотна, прославляющие партию и государство, все реже появляются на экранах. На первый план выходят фильмы, сосредоточенные на повседневной жизни, человеческих отношениях, моральных дилеммах. Образ идеального советского гражданина уступает место более сложным и неоднозначным персонажам, с их слабостями и противоречиями.

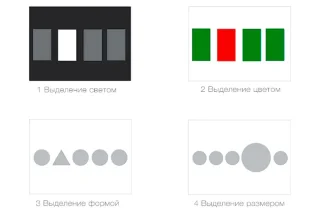

Это не означает полного отказа от пропаганды, но ее методы становятся более изысканными и завуалированными. Вместо прямолинейного восхваления достижений социализма, кинематографисты обращаются к более тонким способам воздействия на зрителя, используя символику, сюжетные аллюзии и подтекст.

Критический реализм⁚ запретные темы и новые голоса

Появление «кинооттепели» в 60-е годы привнесло в советский кинематограф новые темы и стилистические решения. Режиссеры, осмелившиеся затронуть запретные ранее темы, такие как сталинизм, репрессии, межнациональные конфликты, были вынуждены искать тонкие способы донести свою позицию до зрителя, используя метафоры и аллегории.

Это привело к возникновению так называемого «критического реализма» – направления, стремившегося правдиво изобразить реальность советского общества, не стесняясь его негативных сторон. Фильмы этого периода отличались глубоким психологизмом, сложной сюжетной линией и отсутствием идеологического догматизма. Хотя цензура все еще существовала, она стала менее жесткой, позволяя кинематографистам выражать свои мнения с большей степенью свободы.

Примеры фильмов критического реализма⁚

- «Иди и смотри» Элема Климова

- «Покаяние» Тенгиза Абуладзе

- «Асса» Сергея Соловьева

Изменение образа героя⁚ от идеала к индивидууму

Герои советского кино в поздний период претерпели значительные изменения. Образ безупречного коммуниста, готового на любые жертвы во имя идеи, уступает место более многогранным персонажам, с их слабостями, сомнениями и личными драмами. В фильмах этого периода на первый план выходят проблемы внутреннего мира человека, его отношения с семьей, друзьями, обществом.

Кино все чаще обращается к теме индивидуализма, признавая важность личного выбора и самореализации. Это не означает полного отказа от идей социализма, но они предстают в более очеловеченном свете, лишенном прежнего пафоса и идеологического нажима.

Пропаганда и цензура⁚ тонкая игра между властью и творчеством

Несмотря на очевидную либерализацию кинематографа, цензура продолжала играть значительную роль в позднем СССР. Однако ее методы стали более изысканными и не всегда очевидными. Вместо прямого запрета фильмов, цензоры часто использовали методы «мягкого давления», требуя изменений в сценарии, монтаже или звуковом оформлении.

Эта тонкая игра между властью и творчеством определяла характер советского кино в поздний период. Кинематографисты были вынуждены искать способы выражения своих идей, не навлекая на себя гнев цензуры; Это привело к развитию более сложных и многозначных способов рассказа истории, использованию аллегорий и символики.

Таблица⁚ Сравнение кинопропаганды в раннем и позднем СССР

| Характеристика | Ранний СССР | Поздний СССР |

|---|---|---|

| Жанровые приоритеты | Героический эпос, агитки | Психологическая драма, социальные мелодрамы, лирические комедии |

| Образ героя | Идеальный коммунист, бесстрашный борец | Сложный, неоднозначный персонаж с внутренними конфликтами |

| Идеологическая нагрузка | Прямая, явная | Завуалированная, подтекстная |

| Цензура | Жесткая, прямая | Более гибкая, но все еще присутствует |

Трансформация кинопропаганды в позднем СССР – это сложный и многогранный процесс, который отражает глубокие изменения в советском обществе. Переход от прямой идеологической пропаганды к более тонким формам воздействия на зрителя свидетельствует о росте общественного сознания и появлении пространства для критического осмысления реальности.

Надеемся, эта статья помогла вам лучше понять этот важный аспект истории советского кинематографа. Рекомендуем также ознакомиться с другими нашими публикациями, посвященными истории кино и пропаганды.

Прочитайте также наши статьи о⁚

- Влияние советской пропаганды на мировое кино

- Кино и идеология⁚ сравнительный анализ

- Эволюция киноязыка в позднем СССР

Облако тегов

| кинопропаганда | СССР | советское кино |

| цензура | идеология | поздний СССР |

| пропаганда | кино | реализм |