- Критика и самокритика в советском киноискусстве 1930-х годов⁚ идеология и реальность

- Идеологический контекст⁚ роль критики и самокритики в советском обществе

- Методы контроля и цензуры в советском кино

- Примеры влияния критики и самокритики на кинопроизводство

- Влияние на художественное качество фильмов

- Таблица⁚ Примеры фильмов 1930-х годов и их идеологическая направленность

- Облако тегов

Критика и самокритика в советском киноискусстве 1930-х годов⁚ идеология и реальность

Советское кино 1930-х годов – это уникальный феномен, отражающий стремительные социальные и политические изменения в стране. В этот период формировалась не только новая киноиндустрия, но и специфическая эстетика, тесно связанная с идеологическими установками советской власти. Критика и самокритика, провозглашенные важнейшими инструментами построения социалистического общества, пронизывали все сферы жизни, включая и кинематограф. Однако реальность оказалась значительно сложнее декларируемых идеалов. Эта статья посвящена исследованию сложного взаимодействия идеологии и практики в контексте критики и самокритики в советском киноискусстве 1930-х годов, раскрывая как официальные кампании, так и скрытые механизмы влияния на творческий процесс.

Идеологический контекст⁚ роль критики и самокритики в советском обществе

В 1930-е годы критика и самокритика были объявлены неотъемлемыми элементами построения социалистического общества. Они рассматривались как методы совершенствования как индивидуального сознания, так и общественных институтов. В киноискусстве это приобрело специфические формы. Официальная критика, часто выражаемая в статьях и резолюциях партийных органов, направлена на обеспечение идеологической чистоты фильмов, на соответствие их официальной линии. Фильмы подвергались тщательному анализу с точки зрения их влияния на сознание зрителей, на их способность воспитывать советского человека в духе социализма.

Самокритика, в свою очередь, предполагала способность кинематографистов самостоятельно выявлять и исправлять недостатки в своей работе. Это однако было довольно условной формой, так как истинная независимость творческой мысли была значительно ограничена идеологическим контролем. Многие режиссеры были вынуждены включать в свои фильмы элементы самокритики под давлением официальных инстанций, что приводило к формализму и искусственности.

Методы контроля и цензуры в советском кино

Контроль над кинопроизводством осуществлялся различными методами. Центральным органом был Госкино, который осуществлял цензуру сценариев, контролировал съемочный процесс и окончательный монтаж фильмов. Кроме того, существовала широкая сеть партийных и общественных организаций, которые также принимали участие в оценке кинопродукции.

Цензура была направлена не только на искоренение «враждебных» идей, но и на формирование желательного образа советской реальности. В результате многие фильмы представляли идеализированную картину жизни, скрывая сложные социальные проблемы и противоречия. Критика и самокритика в таком контексте часто служили лишь инструментом легитимации официальной идеологии.

Примеры влияния критики и самокритики на кинопроизводство

Влияние критики и самокритики накладывало отпечаток на все этапы создания фильма. Например, режиссеры были вынуждены пересматривать сценарии после отрицательных отзывов цензуры или партийных руководителей. Это приводило к изменениям сюжетов, персонажей и идейной направленности фильмов. В результате, многие фильмы теряли своё изначальное художественное видение.

Рассмотрим несколько примеров. Фильм «Чапаев» (1934), несмотря на свой успех, подвергся критике за недостаточное отражение партийной линии. Некоторые сцены были перемонтированы, а диалоги изменены для усиления идеологической нагрузке. Это показывает, насколько глубоким было вмешательство власти в творческий процесс.

Влияние на художественное качество фильмов

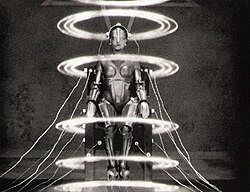

Постоянный контроль и давление идеологии оказали значительное влияние на художественное качество советских фильмов 1930-х годов. С одной стороны, это привело к созданию ряда идеологических шедевров, которые отражали официальную линию и воспринимались как пропаганда. С другой стороны, это привело к зажимам творческой свободы, уничтожению индивидуальности стиля, и к созданию многих кинокартин, лишенных истинной художественной ценности.

Важно отметить, что некоторые режиссеры успешно маневрировали в условиях строгой цензуры, находя способы вплести в свои фильмы более глубокие и многогранные мысли, не нарушая официальных правил. Однако такие случаи были скорее исключением, чем правилом.

Таблица⁚ Примеры фильмов 1930-х годов и их идеологическая направленность

| Название фильма | Идеологическая направленность | Особенности критики/самокритики |

|---|---|---|

| Чапаев | Героизация советского солдата, пропаганда революционных идеалов | Критика за недостаточное отражение партийной линии, перемонтирование сцен |

| Весёлые ребята | Прославление социалистического образа жизни, оптимистическое восприятие действительности | Меньше подвергался идеологической критике из-за развлекательного характера |

| Трактористы | Пропаганда коллективизации, показ преобразующей роли техники | Критика за идеализацию колхозной жизни, необходимость большей реалистичности |

Критика и самокритика в советском киноискусстве 1930-х годов – это сложный и противоречивый феномен, отражающий взаимодействие идеологии и творческого процесса. Хотя они провозглашались инструментами совершенствования, на практике они часто служили инструментом контроля и цензуры, ограничивая творческую свободу кинематографистов и влияя на художественное качество фильмов. Изучение этого периода позволяет лучше понять сложные механизмы функционирования советской системы и ее влияние на культуру.

Рекомендуем также ознакомиться с нашими другими статьями, посвященными истории советского кино и его влиянию на развитие мирового кинематографа.

Облако тегов

| Советское кино | 1930-е годы | Критика |

| Самокритика | Идеология | Цензура |

| Госкино | Пропаганда | Художественное качество |